Parla l'esperto

Agricoltura di precisione in Sicilia: perché la rivoluzione digitale stenta a decollare

di Dario Cataldo

In Sicilia, terra antica e generosa, l’agricoltura è chiamata a un salto epocale: produrre di più con meno, affrontare la sfida climatica, razionalizzare le risorse e restare competitiva. È in questo scenario che l’agricoltura di precisione — con i suoi sensori, droni, algoritmi e piattaforme digitali — smette di essere un’opzione futuristica per trasformarsi in una concreta opportunità. Ma quanto è realmente diffuso sul territorio? E quali sono i limiti, le potenzialità, le traiettorie? A rispondere è il professor Pietro Catania, docente dell’Università di Palermo e punto di riferimento nel campo della meccanica agraria e delle tecnologie digitali applicate ai sistemi agricoli.

Un’adozione ancora limitata e disomogenea

“L’adozione dell’agricoltura di precisione in Sicilia è oggi al centro di un processo di evoluzione complesso, influenzato da fattori strutturali, economici e culturali – spiega a Terrà Catania -. Sebbene la disponibilità tecnologica sia ormai consolidata, e la sensibilità verso un’agricoltura più sostenibile sia in aumento, la penetrazione effettiva di queste soluzioni nelle aziende agricole siciliane risulta ancora limitata e disomogenea, soprattutto nei contesti rurali marginali”.

Le ragioni? Sono tante e stratificate. Come la frammentazione fondiaria, la dimensione medio-piccola delle aziende e la carenza di competenze tecniche. Per non parlare della difficoltà di accesso a servizi di consulenza specializzata, come evidenzia lo stesso docente, che “costituiscono tuttora ostacoli rilevanti alla diffusione operativa di queste innovazioni”.

Viticoltura, olivicoltura e agrumicoltura: i settori più avanzati

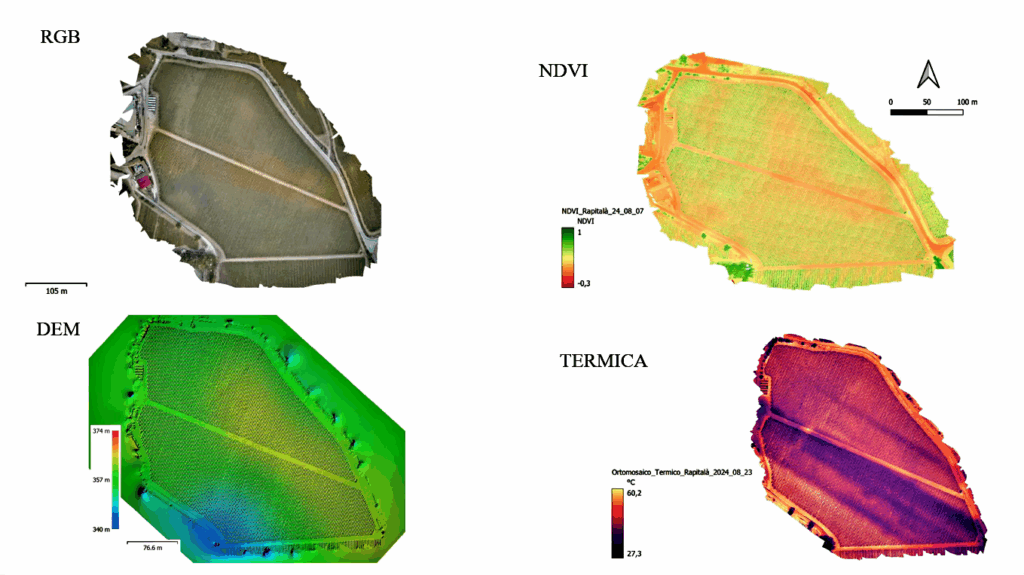

Eppure, i segnali di cambiamento non mancano. Infatti, alcuni comparti mostrano una maggiore reattività all’innovazione digitale. La viticoltura, ad esempio, si configura come un ambito strategico, in cui l’impiego di piattaforme come i droni con camere multispettrali, sensori prossimali per l’analisi del suolo, indici di vegetazione e software di supporto decisionale consente una gestione altamente mirata delle parcelle, con effetti diretti sulla qualità della resa e sulla razionalizzazione degli input.

Anche olivicoltura e agrumicoltura stanno cambiando passo, con tecnologie in grado di leggere e rispondere ai segnali delle piante. Tecnologie in grado di monitorare lo stato fisiologico delle piante, i fabbisogni idrici e lo sviluppo di stress biotici e abiotici, permettendo una gestione più tempestiva e sito-specifica.

La cerealicoltura e il successo della fertilizzazione intelligente

Una delle storie di successo più convincenti viene dai sistemi cerealicoli. “In questo contesto – dica ancora Catania – l’adozione di tecnologie digitali ha seguito una traiettoria consolidata rispetto ad altri comparti, grazie anche alla maggiore estensione media degli appezzamenti e alla presenza di macchinari già predisposti all’innovazione”. Non solo mietitrebbie con GPS e sensori, ma soprattutto fertilizzazione intelligente. Come sottolinea lo stesso docente universitario, la distribuzione di fertilizzanti a rateo variabile rappresenta una delle applicazioni più promettenti. Oltre al miglioramento quali-quantitativo delle produzioni, il margine di profitto aziendale viene infatti massimizzato limitando le perdite di azoto, che, secondo uno studio della Commissione Europea, ammontano a circa un milione di tonnellate l’anno a causa di tecniche applicative inadeguate.

Grazie alla combinazione di mappe di prescrizione, sistemi di guida satellitare e attrezzature compatibili con protocollo ISOBUS è oggi possibile eseguire la concimazione in modo sito-specifico, adattando le dosi in tempo reale in funzione delle condizioni del suolo e dello stato vegetativo della coltura. Il risultato è duplice: benefici ambientali e operativi, con una riduzione dell’eccesso di nutrienti, una minore sovrapposizione dei passaggi, riduzione dei consumi e incremento della capacità di lavoro delle macchine.

Droni per l’irrorazione: potenzialità e barriere normative

Tra le tecnologie più promettenti — ma ancora in attesa di pieno riconoscimento normativo — c’è la spraying by drone. “Tra le molteplici applicazioni dei droni in agricoltura – prosegue l’esperto – di recente vi è l’irrorazione fitosanitaria che suscita grande interesse grazie alla sua capacità di intervenire in condizioni operative difficili o talvolta difficilmente accessibili ai mezzi meccanici convenzionali”. Le prime sperimentazioni in Sicilia hanno dato esiti positivi. Lo stesso Catania ricorda che i primi studi hanno evidenziato benefici rilevanti: la possibilità di impiegare sistemi a basso volume, un effetto deriva contenuto, una buona efficienza di copertura anche in condizioni orografiche complesse, oltre a un evidente miglioramento della sicurezza per gli operatori e un’ottimizzazione dei tempi di intervento.

Tuttavia, il quadro normativo resta rigido. “Il PAN, operativo dal 2014, ammette deroghe all’uso dell’irrorazione aerea solo attraverso una procedura autorizzativa complessa e poco reattiva, difficilmente compatibile con situazioni di emergenza fitosanitaria o con esigenze agronomiche tempestive”. Per questo, sottolinea Catania, “è necessario un aggiornamento normativo organico, che tenga conto delle specificità operative dei droni e dell’evidenza prodotta dalle sperimentazioni in corso”.

Tecnologie predittive e ricerca: il futuro dell’agricoltura siciliana

In parallelo alla meccanizzazione, avanza la frontiera delle tecnologie predittive: strumenti in grado di anticipare le necessità delle piante, gestire le risorse in modo razionale e affrontare i cambiamenti climatici. In sostanza, nel contesto agricolo siciliano, segnato da condizioni climatiche sempre più instabili, le tecnologie predittive offrono un’opportunità concreta per rafforzare la sostenibilità ambientale e la resilienza operativa delle aziende.

Grazie all’intelligenza artificiale, ai sensori IoT, all’analisi dei dati multisorgente, si possono modellare i processi colturali, stimare i fabbisogni idrici e nutrizionali, programmare irrigazioni e fertilizzazioni con logiche data-driven. In ogni caso, per il docente universitario, l’elemento chiave risiede nella capacità previsionale dei sistemi, ovvero nella possibilità di anticipare i fabbisogni delle colture o l’insorgere di condizioni di stress, intervenendo prima che i fenomeni impattino negativamente sulle rese.

Anche l’osservazione continua delle piante cambia paradigma. L’analisi dell’andamento fenologico attraverso serie temporali acquisite da sensori fissi e mobili rappresenta oggi uno dei fronti più promettenti dell’agricoltura predittiva. Indicatori agronomici sensibili, come l’indice NDVI o il contenuto idrico del suolo, diventano alleati strategici.

“Il limite”: la connettività nelle aree rurali interne

Ma restano problemi strutturali, in primis l’infrastruttura digitale. “Un ulteriore limite, specifico del contesto siciliano, riguarda la connettività nelle aree rurali interne, ostacolo pratico all’automazione dei processi decisionali e all’integrazione di sistemi predittivi in tempo reale”. A cui si somma la necessità di formare nuove figure professionali con competenze ibride in grado di interfacciarsi con macchine e sensori intelligenti in un contesto ambientale sempre più vulnerabile.

In questo percorso, la ricerca pubblica ha un ruolo centrale. Per dirla con Catania, le università e i centri di ricerca del territorio siciliano sono oggi fortemente impegnati nello sviluppo di algoritmi predittivi generalizzabili, nella progettazione di sistemi interoperabili per il supporto decisionale nella validazione dei protocolli agronomici specifici per ogni comparto agroalimentare.

Non solo: “Si lavora alla creazione di interfacce utente semplici e accessibili, affinché anche le aziende meno strutturate possano trarre vantaggio da queste innovazioni”. E proprio la ricerca accademica contribuisce a costruire la base necessaria per supportare l’evoluzione della normativa nazionale ed europea, facendosi promotrice di percorsi formativi multidisciplinari, capaci di coniugare competenze agronomiche, informatiche e ingegneristiche. Insomma, la transizione dell’agricoltura siciliana è in atto. Ma non sarà tecnologica, se prima non sarà culturale. È un cambio di paradigma che ha bisogno di reti, competenze, coraggio e visione. Proprio come quello che emerge dalle parole — e dal lavoro — del professor Catania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA